Comme j'avais beaucoup aimé Les fantômes comme les chats choisissent leurs maîtres, de Daniel Sangsue, j'ai commandé le volume précédent, Journal d'un amateur de fantômes, toujours aux éditions suisses de La Baconnière, qui couvre les années 2011 à 2018.

L'année 2013 y commence au 3 janvier, avec ce titre en italiques : Turin, ville de fantômes. Et voici ce qui suit :

"A deux cents mètres de notre hôtel, dans la continuité d'une place bordée de deux palais dont l'un est la Biblioteca Nazionale, nous découvrons l'immeuble où Nietzsche a écrit Ecce Homo. Il y a une grande plaque qui commémore son séjour au numéro 6 de la via Carlo Alberto.

Le soir je lis Les Désarçonnés de Pascal Quignard (Grasset, 2012), l'un des deux livres que j'ai pris avec moi, et je tombe sur le passage suivant :

En avril 1888, Nietzsche loue une chambre au 6 via Carlo Alberto à Turin. Quand il sort, il traverse la place, il empruntera contre-allée, il suit la rive du Pô.Le 3 janvier 1889, Piazza Carlo Alberto, devant la fontaine, il regarde un vieux cheval humilié que son propriétaire frappe avec violence. Le cheval regarde Nietzsche avec un tel air de douleur que ce dernier court vers lui, l'enlace et perd à jamais l'esprit."

Or, il se trouve que ce livre, Les Désarçonnés, est précisément sur ma table de travail au moment où je découvre ce passage du Journal. Je l'avais ressorti le 13 mai dernier, alors que j'achevais la relecture de Matthieu, l'essai de Denis Guénoun, lu une première fois en février-mars 2021.

Pourquoi être revenu sur ce livre ? Il faut savoir que dans cet ouvrage Denis Guénoun "cherche à comprendre l'importance énigmatique prise dans sa vie par le prénom Matthieu". Il est composé de sept chapitres, dont le premier et le septième tournent autour des grands tableaux consacrés à l'évangéliste saint Matthieu par Caravage. Ainsi celui qui orne la couverture, La vocation de saint Matthieu, de la chapelle Contarelli de l'église Saint-Louis-des-Français à Rome. Mais, dans le septième et ultime chapitre, c'est une autre toile du Caravage que Guénoun évoque : La Conversion de Paul. C'est un détail de ce tableau qui forme précisément la couverture de l'édition folio des Désarçonnés.

Je l'avais lu en 2014 et je m'en souvenais assez pour avoir inscrit en marge du livre de Guénoun, à la page 222, au crayon de papier, le nom de Quignard. Rappelons brièvement l'histoire pour celles et ceux qui ont quelques lacunes en histoire biblique. Les Actes des Apôtres relatent au chapitre 9 sa chute de cheval, alors qu'il était en route pour Damas : aveuglé par une éclatante lumière venue du ciel « [Paul] tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il répondit : Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur dit : Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons." Conduit par ses valets à Damas, Paul reste aveugle pendant trois jours, sans boire et sans manger. Au troisième jour, Ananie vient et lui impose les mains : "Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut baptisé ; et, après qu’il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent."

Bon, après ce petit détour (mais on va voir très bientôt qu'il est toujours question de cheval), je reviens à Daniel Sangsue qui note juste après la citation de Quignard : "Or nous sommes le 3 janvier ; notre visite coïncide donc avec la date anniversaire de cet épisode."

Petit saut dans le temps : le 21 mai, j'achète à Arcanes Les derniers jours de Roger Federer, Et autres manières de finir, de l'écrivain britannique Geoff Dyer (Editions du sous-sol, 2024), un livre acquis à l'intuition, car personne ne m'a jamais conseillé ou même parlé si peu que ce soit de Geoff Dyer. "Dans ce récit fragmentaire, nous dit la quatrième de couverture, Geoff Dyer confronte sa propre expérience de l’âge aux derniers jours et aux dernières réalisations d’écrivains, de peintres, d’athlètes et de musiciens qui ont compté pour lui. " Parmi ceux-ci, bien sûr, Roger Federer (Dyer lui-même est un fervent tennisman). Et il se trouve, comme un fait exprès, que le lundi 27 après-midi, je lis ce livre passionnant (et pétri de ce bel humour British que j'adore) en même temps que je suis le match qui oppose Raphaël Nadal et Alexandre Zverev. Un moment très fort, très émouvant, pour les passionnés de tennis. On peut d'ailleurs légitimement se demander comment je fais pour faire les deux choses à la fois. De fait, je lis lentement, je passe sans arrêt de la page à l'écran. Mais en fin de compte c'est très cohérent ce qui se passe là, car c'est aussi à une fin que l'on assiste, la fin du règne insolent du Majorquin sur la terre battue de Roland-Garros. Le dernier combat du vieux taureau au cuir tanné contre le jeune prétendant fringant, confiant et implacable.

Au fragment 40 de la première partie (le livre de Dyer est divisé en trois parties de 60 fragments chacun), l'auteur rapporte ce propos de Cioran : "La grande chance de Nietzsche était d'avoir fini comme il a fini. Dans l'euphorie !" et précise plus loin, dans le fragment suivant, que Cioran "- qui a lui-même fini dans la démence sénile" - ne faisait pas allusion à la fin de la vie de Nietzsche mais à "la phase de son existence qui prit fin le 3 janvier 1889, à Turin, lorsqu'il vit un cocher frapper son cheval. Nietzsche se précipita pour entourer de ses bras le cou de la pauvre bête puis il s'écroula. Il reprit conscience mais ne recouvra jamais la raison." (p. 82)

A quelques jours d'intervalle, retrouver cette anecdote du cheval de Turin se déroulant le 3 janvier 1889 avait quelque chose de saisissant. D'autant plus qu'à la page 86, fragment 43, Geoff Dyer se trouvait en 2013 à Turin pour un festival de jazz. 2013, la même année donc que Daniel Sangsue. Mais ils ne pouvaient s'y rencontrer, le festival de jazz, j'ai vérifié, se déroulant du 26 avril au 1er mai.

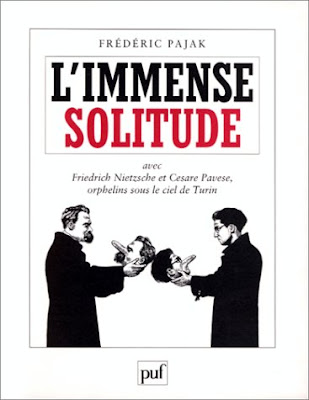

Le retour à un autre livre s'imposait alors, L'immense solitude de Frédéric Pajak, auquel j'ai consacré déjà deux articles, en 2017 et 2022. Je reproduis ici une nouvelle fois et sans aucune vergogne la présentation qu'en fait l'éditeur Noir sur Blanc (soit dit en passant, encore un éditeur suisse) :

"Cinquième édition, revue et largement augmentée, de ce livre devenu introuvable par lequel Frédéric Pajak avait fait connaître en 1999 un genre nouveau : le récit biographique et autobiographique écrit et dessiné. À première vue, Friedrich Nietzsche et Cesare Pavese n’ont rien en commun. Et pourtant : tous deux sont orphelins de père, tous deux ont grandi dans un entourage exclusivement féminin, tous deux n’ont jamais su se faire aimer d’une femme, tous deux ont eu une vie brève, solitaire et émouvante. Et puis, tous deux ont été inspirés par une ville, Turin, et son atmosphère terriblement « psychique ».

C’est à Turin que Nietzsche perd la raison : il a 44 ans. Et c’est à Turin que Pavese se suicide dans une chambre d’hôtel : il a 42 ans. Le philosophe allemand meurt le 25 août 1900, l’écrivain piémontais un demi-siècle plus tard, à un jour près, le 26 août 1950. En cherchant des rapprochements entre ces deux artistes, ces deux « jusqu’au-boutistes de la mélancolie », l’auteur se glisse dans leur drame, dans les blessures inguérissables de leur enfance. Il fait revivre les événements tragiques qui les ont conduits l’un à la folie, l’autre au suicide.

Ce livre est d’abord une rêverie, une suite de détours et de coïncidences. Les murs de Turin y transpirent. Ils parlent. Il fallait au moins trois cent cinquante dessins pour faire entendre leurs voix. « Ce livre n’est pas une biographie, ni deux biographies, et encore moins une autobiographie. Ce n’est pas un livre d’histoire, ni d’histoires, ce n’est pas un livre de géographie, ce n’est pas un roman et ce n’est pas une bande dessinée. » C’est l’un des maîtres-livres de Frédéric Pajak." (Je souligne)

"Repu de jazz, je me suis promené dans les rues de la ville en écoutant "Lowlands" de Gillian Welch. Avec son rythme lourd à la batterie délibérément lancinante, "Lowlands" est une chanson sur la dépression ("quel est ce poids qui pèse sur mon esprit ?"), sur la façon dont, au bout d'un moment, on s'y habitue tellement qu'on en oublie qu'on est déprimé, qu'on en vient à considérer cet été maussade comme une réaction normale à la vie, comme la condition même de l'existence. Et plus encore : on en vient presque à l'aimer, à trouver une forme de réconfort dans le poids mort de sa familiarité. Comme Nietzsche lui-même à Rome, au printemps 1883, quand il se contentait d'"accepter la vie"." (p. 92)