Michel Serres, Les cinq sens, Grasset, 1985, p. 222.

Le rangement d'une bibliothèque, c'est un petit bouleversement tectonique qui laisse souvent remonter des ouvrages fossilisés par l'oubli. Ainsi de l'essai Les cinq sens de Michel Serres, que j'avais acheté le 18 décembre 1985, l'année donc de sa sortie (trente-huit ans ont passé, misère), essai foisonnant, hirsute, virtuose que j'avais lu comme en apnée, ébloui par la poésie qui sourdait par tous les pores de cette prose philosophique, égaré tout aussi bien parce que nombre de passages demeuraient pour moi ésotériques. Le livre eut un succès certain, Michel Serres, avec son truculent accent du sud-ouest, sa malice, sa faconde fit le bonheur de nombre de plateaux télévisés, c'était un mixte d'Albaladejo et de Spinoza dont l'optimisme gaillard me laissait pourtant de plus en plus sceptique, surtout au moment de la petite Poucette (Le Pommier, 2012), opus beaucoup plus accessible que Les cinq sens, mais qui à mon avis sera plus rapidement obsolète, s'il ne l'est pas déjà, comme semble le suggérer Martin Legros : "Il [Michel Serres ] voyait dans cette mise à disposition du savoir et de l’information un formidable progrès qui nous dispense dorénavant de devoir calculer ou mémoriser, pour pouvoir nous concentrer sur l’essentiel : la réflexion et l’invention. Dans tous les espaces cognitifs, de l’école au Parlement en passant par le cabinet médical ou judiciaire, la présomption d’incompétence de l’usager, qui le rendait captif de ceux qui détiennent le savoir conjointement avec l’autorité, allait se retourner en présomption de compétence et vivifier la conversation démocratique. Quinze ans plus tard, c’est peu dire que l’enthousiasme et l’optimisme de Michel Serres ne sont plus de mise. L’IA s’apprête à nous remplacer dans toute une série de tâches, les profils algorithmiques nous calculent dans nos moindres faits et gestes en même temps que les réseaux sociaux pulvérisent l’espace public, avec leurs bulles informationnelles et leurs fake news." (C'est moi qui souligne)

L'autre jour, je mets donc à nouveau la main sur ce livre, et, l'ouvrant au hasard, tombe sur des pages où affleure le nom de Marie-Madeleine, celle-là même qui nourrissait mes cogitations depuis plusieurs semaines. Je n'en avais aucun souvenir de ma première lecture, en 1985, il est vrai. Là, ça tombait à pic. Je me replongeai dans ces pages fiévreuses, et retrouvais à peu près les mêmes sensations qu'en 1985, partagé entre l'éblouissement et l'incompréhension. Il faut croire que je n'ai guère fait de progrès... Je ne compte donc pas me lancer dans une explication de texte dont je serai bien incapable (et j'ai le sentiment que l'ouvrage, passé son succès initial, n'a guère été commenté et étudié), mais, plus simplement, butiner ici et là quelques phrases suggestives. Ainsi, celles qui suivent la citation que j'ai mise ici en exergue : "Je te salue, pleine de grâce./ L'ange parle de la grâce d'une femme : charme, agrément, finesse, aménité . je m'incline devant ta beauté."

C'est ni plus ni moins qu'une Annonciation que Serres ici décrit. Mais il ne le dit pas explicitement, pas plus qu'il ne donnera dans la page suivante le titre du poème qui inspire ses lignes. Voici l'extrait :

"Avant que n'advienne le verbe, la chair, de soi, regorge de grâce. Elle dort pendant la longue nuit tacite, au milieu des moissons blondes, si pleine du donné qu'elle en laisse pour les glaneuses, sommeille sous les antiques étoiles sans nom, songe en écoutant vaguement les boeufs ruminer dans le chaume craquant, revient parmi les parfums passagers d'asphodèle qu'un arbre immense sort de son ventre, dont le dernier scion se nomme le verbe. Reposant, le sein nu, près du patriarche , lui-même lourd de sommeil, elle rêve en silence d'un enfant inconcevable, au milieu de la nuit sereine aussi longue que la somme des longueurs alignées de l'enfance de tous les hommes, où le ciel éclaire à peine les ombres. La chair rêve du verbe, le langage prend racine dans les entrailles, fruit." (pp. 222-223)

Les connaisseurs du grand Victor auront reconnu Booz endormi, le plus célèbre poème de La Légende des siècles, basé sur un passage du Livre de Ruth. Donnons-le ici, sans barguigner, dans son intégralité :

Booz s'était couché, de fatigue accablé ;

Il avait tout le jour travaillé dans son aire,

Puis avait fait son lit à sa place ordinaire ;

Booz dormait auprès des boisseaux pleins de blé.

Ce vieillard possédait des champs de blé et d'orge ;

Il était, quoique riche, à la justice enclin ;

Il n'avait pas de fange en l'eau de son moulin ;

Il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge.

Sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril,

Sa gerbe n'était point avare ni haineuse ;

Quand il voyait passer quelque pauvre glaneuse :

«Laissez tomber exprès des épis,» disait-il.

Cet homme marchait pur loin des sentiers obliques,

Vêtu de probité candide et de lin blanc ;

Et, toujours du côté des pauvres ruisselant,

Ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques.

Booz était bon maître et fidèle parent ;

Il était généreux, quoiqu'il fût économe ;

Les femmes regardaient Booz plus qu'un jeune homme,

Car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand.

Le vieillard, qui revient vers la source première,

Entre aux jours éternels et sort des jours changeants ;

Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens,

Mais dans l'oeil du vieillard on voit de la lumière.

*

Près des meules, qu'on eût prises pour des décombres,

Les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres ;

Et ceci se passait dans des temps très anciens.

Les tribus d'Israël avaient pour chef un juge ;

La terre, où l'homme errait sous la tente, inquiet

Des empreintes de pieds de géants qu'il voyait,

Etait encor mouillée et molle du déluge.

*

Comme dormait Jacob, comme dormait Judith,

Booz, les yeux fermés, gisait sous la feuillée ;

Or, la porte du ciel s'étant entre-bâillée

Au-dessus de sa tête, un songe en descendit.

Et ce songe était tel, que Booz vit un chêne

Qui, sorti de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu ;

Une race y montait comme une longue chaîne ;

Un roi chantait en bas, en haut mourait un Dieu.

Et Booz murmurait avec la voix de l'âme :

«Comment se pourrait-il que de moi ceci vînt ?

Le chiffre de mes ans a passé quatre-vingts,

Et je n'ai pas de fils, et je n'ai plus de femme.

«Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi,

O Seigneur ! a quitté ma couche pour la vôtre ;

Et nous sommes encor tout mêlés l'un à l'autre,

Elle à demi vivante et moi mort à demi.

«Une race naîtrait de moi ! Comment le croire ?

Comment se pourrait-il que j'eusse des enfants ?

Quand on est jeune, on a des matins triomphants,

Le jour sort de la nuit comme d'une victoire ;

«Mais, vieux, on tremble ainsi qu'à l'hiver le bouleau ;

Je suis veuf, je suis seul, et sur moi le soir tombe,

Et je courbe, ô mon Dieu ! mon âme vers la tombe,

Comme un boeuf ayant soif penche son front vers l'eau.»

Ainsi parlait Booz dans le rêve et l'extase,

Tournant vers Dieu ses yeux par le sommeil noyés ;

Le cèdre ne sent pas une rose à sa base,

Et lui ne sentait pas une femme à ses pieds.

*

Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une Moabite,

S'était couchée aux pieds de Booz, le sein nu,

Espérant on ne sait quel rayon inconnu,

Quand viendrait du réveil la lumière subite.

Booz ne savait point qu'une femme était là,

Et Ruth ne savait pas ce que Dieu voulait d'elle.

Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle ;

Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala.

L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle ;

Les anges y volaient sans doute obscurément,

Car on voyait passer dans la nuit, par moment,

Quelque chose de bleu qui paraissait une aile.

La respiration de Booz qui dormait

Se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse.

On était dans le mois où la nature est douce,

Les collines ayant des lis sur leur sommet.

Ruth songeait et Booz dormait ; l'herbe était noire,

Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement ;

Une imense bonté tombait du firmament ;

C'était l'heure tranquille où les lions vont boire.

Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth ;

Les astres émaillaient le ciel profond et sombre ;

Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l'ombre

Brillait à l'occident, et Ruth se demandait,

Immobile, ouvrant l'oeil à moitié sous les voiles,

Quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été,

Avait, en s'en allant, négligemment jeté,

Cette faucille d'or dans le champ des étoiles.

|

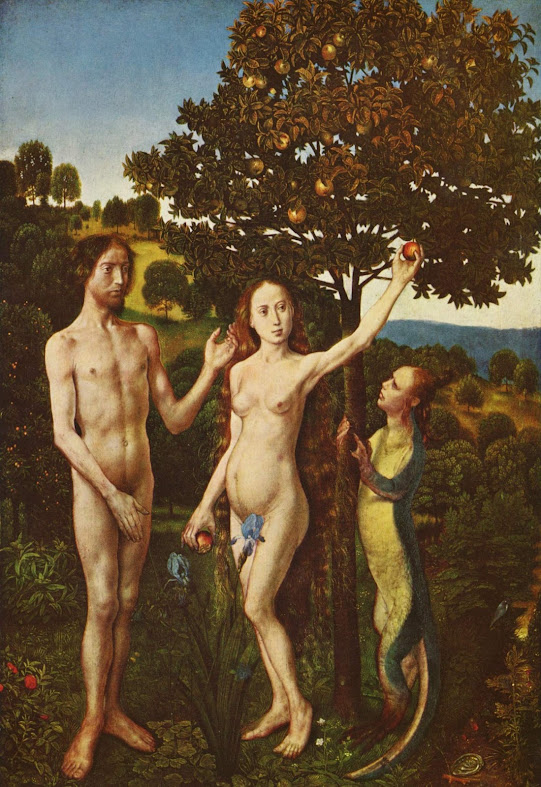

| Ruth endormie, détail d'un dessin de Victor Hugo |

"J'ai prié une autre fois, au mois d'octobre, quelques années plus tôt. Un enfant était né dans la nuit, je venais de rentrer chez moi au petit matin. Quelque chose me vint qui était de l'envie de prier, de clore, de m'ouvrir. Assis sur mon lit, tranquille, souriant si on souriait quand on est tout seul, j'ai dit d'un bout à l'autre à haute voix Booz endormi. Je l'ai dit comme il doit être dit, dans le calme, l'acceptation de tout, l'espérance contre toute raison, la gloire qui vient toujours.L'Epitaphe Villon peut être dite pour une mère morte, Booz endormi peut être dit pour une fille née vivante et viable comme l'écrivent les obstétriciens dans leur rapport de routine. II y a bien peu de pièces de vers qui peuvent tenir en ces deux occasions, comme on dit que le tungstène tient dans la température du zéro absolu, sur les beaux télescopes suspendus entre terre et lune qui regardent le Big Bang. Le tungstène regarde le Big Bang. Les deux poèmes que j'ai dits regardent les cadavres, tous les cadavres parmi lesquels il y a ceux des mères, ils regardent l'âme qui se souvient de ces cadavres qu'elle a habités, d'où elle a observé le petit morceau de Big Bang à elle fugitivement dévolu; ils regardent les corps vivants, les petits enfants qui naissent, qui vieilliront et mourront. Ils les regardent, ils leur parlent, ils en parlent, cadavres, petits enfants et nous qui sommes entre les deux, comme si cadavres, petits enfants et nous c'était le même – et c'est le même. Ils rassurent le cadavre, ils assurent l'enfant sur ses jambes. Voilà sans doute la fonction de la poésie. Je n'en vois guère d'autre."

|

| L'écrivain creusois Pierre Michon © BARLIER Bruno |

L'entretien de A voix nue est daté du 28 novembre 2002, autrement dit il y a vingt-et-un ans jour pour jour. Cette coïncidence ne serait guère remarquable sauf que cette date n'est pas pour moi anodine : c'est celle de mon anniversaire. Soixante-trois ans que j'ai vu le jour à la ferme des grands-parents maternels, dans cette maison construite à la fin du XIXème par des maçons creusois dont la mémoire des lieux n'a pas gardé un seul nom.

.jpeg)

_-_The_Last_Supper_(1495-1498).jpeg)

_-_Kurt_Vonnegut.jpeg)