Il est né lui aussi, comme Daniel Libeskind, à Lodz, en Pologne. Comme Libeskind, il est devenu citoyen américain. Les points communs, du moins factuels, s'arrêtent là. Lui, c'est Jan Karski, il n'est pas juif, il n'est pas né après la guerre, mais le 24 avril 1914, et en septembre 1939, il est pris dans la débâcle de l'armée polonaise. Prisonnier des Soviétiques, puis des Allemands, il s'évade et rejoint la Résistance à Varsovie. Il y devient le messager avec le gouvernement polonais en exil à Angers. Au cours d'une seconde mission, il est fait prisonnier en juin 1940 par la Gestapo en Slovaquie, mais il parvient à s'échapper de l'hôpital de Nowy Sącz avec l'aide de la Résistance.

A l'été 1942, on lui confie une nouvelle mission d'émissaire auprès du Gouvernement polonais en exil à Londres, il est porteur de documents micro-filmés, mille pages tenant dans le manche d'un rasoir. Mais avant de partir, il rencontre deux chefs de la résistance juive qui le font pénétrer dans le ghetto de Varsovie. Il sera à jamais marqué par ce qu'il a vu ce jour-là. Il reviendra deux jours plus tard, parcourant trois heures durant les rues de cet enfer, écrit-il, pour le mémoriser.

Jan Karski a également pénétré dans le camp d'extermination de Belzec en se faisant passer pour un policier estonien. Passage discuté car la description de Karski ne correspond pas à ce que l'on sait de Belzec. Il s'agirait en fait du camp d'Izbica Lubelska.

Le 28 novembre 1942, après un voyage périlleux, muni des papiers d'un ouvrier français envoyé par Vichy, via Berlin, Paris, Lyon, Perpignan, Barcelone, Madrid, Algésiras, Gibraltar, il a rejoint enfin le Gouvernement polonais en exil. Commence pour lui une longue période de témoignage, en Grande-Bretagne puis aux États-Unis. Entre autres personnalités, il rencontre Anthony Eden, le ministre britannique des Affaires étrangères, et, le 28 juillet 1943, le président des États-Unis F.D. Roosevelt.

Si je parle aujourd'hui de Jan Karski, c'est parce que je suis allé voir à Equinoxe, au soir du mardi 8 janvier, le spectacle mis en scène par Arthur Nauzyciel, Jan Karski (mon nom est une fiction), d'après le livre de Yannick Haenel, qui fit tant polémique à sa sortie.

J'y suis allé et j'ai été saisi comme bien d'autres par la force et la justesse de ce qui était donné à voir. Comme l’œuvre d'Haenel, la pièce était composée de trois parties, la troisième, celle qui fait parler Karski, celle qui est revendiquée comme fiction par Haenel (ce que n'accepte pas quelqu'un comme Claude Lanzmann, qui refuse cette idée même de fiction à partir de la réalité de la Shoah), celle qui se présente donc, dans un décor immense, vertigineux, comme un monologue admirablement porté par le comédien Laurent Poitrenaux, tout de présence douloureuse dans un corps tendu à l'extrême, cette troisième partie est traversée de l'inouïe détresse de celui dont le témoignage sur l'extermination des Juifs d'Europe n'a pas été reçu. Car - ce sont les premiers mots de cette troisième partie - "on a laissé faire l'extermination des Juifs. Personne n'a essayé de l'arrêter, personne n'a voulu essayer."

Et dans ce monologue, il y a, entre autres, un passage saisissant : Jan Karski est à New York, lorsqu'il apprend par le journal que la guerre était finie en Europe. Pour lui la guerre n'est pas finie, c'est un mensonge, la guerre ne s'arrête jamais : "Les soldats de l'Armée polonaise étaient entrés dans Berlin aux côtés de l'Armée rouge, et une fois la ville conquise, les Soviétiques s'étaient retournés contre les Polonais, et les avaient emmenés pourrir dans les camps allemands désormais disponibles, et jusqu'en Sibérie. J'étais plein de rage, et cette rage m'empêchait de prendre part à la fête. Il n'y avait pas de victoire, il n'y avait pas de paix.(...) Je me suis promené toute la journée dans les rues de New York pour essayer de me calmer. C'est ce jour-là que j'ai vu pour la première fois Le Cavalier polonais de Rembrandt."

Dans un article du 6 février 2010 du site Pileface, A. Gauvin s'interroge sur la place de ce tableau dans le livre de Haenel. Il note tout d'abord que même les plus réservés ont salué la beauté des passages consacrés au Cavalier polonais.

"Mais pourquoi, dans Jan Karski, le choix de ce tableau ? Pourquoi cette longue scène où le narrateur finit par habiter le tableau autant qu’il est habité par lui ? Pourquoi y-est-il question de naissance ou plutôt de résurrection, de salut ? Et pourquoi cette autre scène ensuite (car il y a deux scènes) : cette union silencieuse, cette communion, ce mariage entre un catholique polonais et une juive polonaise à qui il semble enfin « loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps », et grâce, précisément, à ce Cavalier polonais dont sont célébrées l’allure et la noblesse intraitables et qui les voit, les garde et les regarde ?On peut lire dans l'article les deux scènes en question, qui sont reproduites intégralement. Je voudrais seulement reprendre la question de Gauvin : pourquoi ce tableau précisément ? Car il ne semble pas que Karski, dans ses propres livres, lui témoigne une attention particulière (mais ceci je le suppose seulement, n'ayant pas les moyens de vérifier). A. Gauvin a soin de noter (nous sommes sur un site consacré à Sollers) que Le Cavalier polonais a fasciné aussi l'écrivain français, dont on sait par ailleurs qu'il est l'éditeur de Haenel, et un de ses fervents admirateurs.

Question métaphysique et expérience personnelle, physique qui font aussi tout l’intérêt du roman de Haenel et qui, s’il le fallait, le sauvent de toutes les lectures médiocres et approximatives. Et si c’était à partir de là qu’il fallait lire Jan Karski — son secret, sa clé — et, aussi, les résistances qu’on lui oppose ?"

« Promenade ... J’ai envie de revoir la Frick Collection...Pendant le spectacle, moi-même écoutant citer Le Cavalier polonais, je me demande si j'ai bien perçu ces mots, car sans aucun doute j'ai déjà fréquenté ce nom-là. Je vais acheter en sortant dans le hall du théâtre le Jan Karski en poche, tout d'abord parce que je ne l'ai pas lu lors de sa sortie, et ensuite parce que je veux vérifier, lire avec la plus grande attention ces passages consacrés au tableau. Revenu à la maison, je retrouve facilement le cahier avec les mentions du Cavalier polonais. Le Clairefontaine rose du printemps 1991, vingt-deux ans de cela, où je consignais les premières notes sur ce que je nommais déjà l'Archéo-réseau. Je lisais alors la biographie de Marguerite Yourcenar par Josyane Savigneau, la Yourcenar qui parlait des "extraordinaires carambolages du hasard", dont on va voir encore un exemple.

Villa bourrée de chefs-d’ œuvre... Le Cavalier polonais, de Rembrandt... Il est là, oblique, farouche, surgi rouge du fond marron jaune du paysage ... Bonnet de fourrure, arc et flèches... Apocalypse en éveil...

« Pourquoi " cavalier polonais " ? dit Cyd.

- C’est un tableau bizarre, plein d’allusions occultes, comme souvent Rembrandt, dis-je. Question métaphysique dessous. Controverse religieuse, je ne me souviens pas exactement... Mais regarde comme il fend la salle. Le temps. Comme il sort de terre. De la terre. Du limon terreux. En regardant quoi ? Ça me rappelle maintenant que l’armée polonaise a aidé à arrêter celle de Soliman devant Vienne... Tu sais que c’est de cette époque que datent les croissants ? Les croissants qu’on mange... Tu sais aussi que Nietzsche aimait à se comparer à un cavalier polonais ?

- Ah bon ? »

Cyd veut bien me croire... Elle supporte gentiment mes petites conférences improvisées... On sort de la Frick, on marche jusqu’au Plaza pour prendre un verre... C’est le New York ensoleillé vibrant des grands jours d’été... Avec l’océan comme debout, quelque part, derrière la lumière... . »

Femmes, Folio, p.491.

Après le décès de son amie Grace Frick, Marguerite Yourcenar va parcourir le monde en compagnie de Jerry Wilson, un jeune photographe venu l'année précédente dans sa résidence de Petite-Plaisance avec une équipe de télévision française. Il sera son secrétaire et son compagnon, avant de mourir du sida en 1987. Dans un des carrés de la page, je note ceci :

8 mai 81, New York, Frick collection, MY montre à Jerry le Cavalier polonais de Rembrandt, l'un des tableaux de sa vie. Une image pour elle étrangement obsédante, comme elle l'est pour le narrateur de roman de P. Sollers, Femmes : "Il est là, oblique, farouche, surgi rouge du fond du fond marron du paysage... Bonnet de fourrure, arc et flèches... Apocalypse en éveil." (p. 421)

8 mai 81... Or, c'est précisément le 8 mai 45 que Haenel place l'anecdote du Cavalier polonais dans le monologue de Karski. Le carré suivant poursuit l'évocation du tableau :

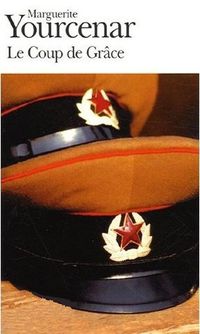

"C'est à propos de Conrad qu'apparaît la figure du Cavalier polonais de Rembrandt, que MY venait de voir pour la première fois à la Frick Collection de NY, et dont l'image l'accompagnera sa vie durant, resurgissant étrangement dans les dernières années, où elle identifiera Jerry Wilson, malade, au personnage de ce tableau, décrit dans Le Coup de Grâce : "(...) il me fit l'effet d'un fantôme portant un numéro d'ordre et figurant au catalogue. Ce jeune homme dressé sur un cheval pâle, ce visage à la fois sensible et farouche, ce paysage de désolation où la bête alertée semble flairer le malheur, et la Mort, et la Folie (..)". Par une singulière "coïncidence", le héros du roman d'André Fraigneau, Les Étonnements de Guillaume Francoeur, mentionne lui aussi ce même tableau(...)" (p. 136)

Il faut savoir qu'André Fraigneau, homosexuel comme Jerry Wilson, fut l'éditeur et le grand amour de jeunesse de MY. Le court roman cité plus haut, Le Coup de Grâce, écrit à Sorrente en Italie et paru en 1939,se fait l'écho de cet amour sans partage : "Pourquoi les femmes s'éprennent-elles justement des hommes qui ne leur sont pas destinés, ne leur laissant ainsi que le choix de se dénaturer ou de les haïr ?"

Il faut savoir aussi qu'en "1941, il fait partie du groupe d'écrivains français qui se rendent à l'invitation de Joseph Goebbels au Congrès de Weimar, aux côtés de Jacques Chardonne, Marcel Jouhandeau, Pierre Drieu La Rochelle, Robert Brasillach, Ramon Fernandez et Abel Bonnard. Cela lui vaut, après 1944, d'être mis à l'index par le Comité national des écrivains." (Wikipédia)

Il a aussi ses admirateurs en la personne des hussards, Déon, Blondin, Nimier, Laurent qui s'employèrent après-guerre à redorer son blason . Ainsi Chardonne qui écrit à Roger Nimier en 1954 : « Fraigneau a la meilleure plume aujourd’hui dans le style sec et brillant, le style qui a de l’esprit et qui fait sourire de bonheur. »

« Qui a la grâce, c’est peut-être celui qui s’est accepté depuis toujours, qui n’a pas une seule fois cherché à sortir de soi, ou s’ajouter quoi que ce soit. Cet absolu de la personne donne un pouvoir irrésistible. » André Fraigneau, Papiers oubliés dans l’habit, carnets 1922-1949, éd. du Rocher, 2001.

Je notai déjà en 1991 la récurrence chez Yourcenar et Fraigneau du mot grâce. Le premier roman de Fraigneau se nomme ainsi Val de Grâce, et un autre de ses romans, La Grâce humaine, que François Mauriac encense dès sa sortie en 1938. Et je pointai cette remarque de J. Savigneau, qui allait dans le même sens : "Grace [Frick, la compagne de MY] est celle grâce à qui tout a été possible - Marguerite, en français, écrit toujours son prénom ainsi : Grâce." (p. 346)

Enfin, par encore une de ces "singulières coïncidences", c'est la même semaine, le 2 mai 1991, qu'un article de Libération rapporte la mort d'André Fraigneau, mort à Paris à l'âge de 86 ans.

Ainsi, par la grâce d'un tableau du grand maître hollandais déposé à New York, se carambolaient différentes épaisseurs de temps, les tragédies collectives de l'histoire et les destins individuels, les passions contrariées et les amours lumineuses. Au moment où j'expose ici comme jamais auparavant les constellations synchroniques et mouvantes de l'attracteur étrange, je suis déporté à l'origine de leur émergence.

"Et puis, dans la coiffe du Cavalier, sous ce galon de laine noire, nous avons deviné une couronne. Quel est donc ce royaume dont le Cavalier polonais semble porter l’espérance ? Ce n’est pas celui de l’ancienne Pologne, c’est une royauté plus intime, presque imperceptible, une royauté sans terre ni pouvoir, qui fait de vous quelqu’un de libre. C’est en sortant du musée, ce jour-là, tandis que nous nous promenions dans une allée de Central Park, que j’ai demandé Pola en mariage. Nous nous connaissions à peine mais, depuis une heure, j’avais le sentiment que nous nous connaissions très bien. Car ce n’est pas nous qui venions de contempler Le Cavalier polonais, ai-je dit à Pola, mais lui qui venait de nous contempler ; et en nous contemplant, il nous avait vus ensemble, il avait vu un couple. En un sens, c’est lui, Le Cavalier polonais de Rembrandt, qui avait fait de nous un couple, il nous avait vus comme un couple, il nous avait mariés. C’est pourquoi j’ai demandé à Pola si elle voulait être ma femme, et alors elle m’a répondu par un sourire, celui qu’elle a quand elle danse, le sourire qu’on voit dans le tableau de Rembrandt ; et grâce à ce sourire, j’ai su que c’était oui. Même si elle n’avait pas dit « oui », c’était « oui » : ce n’était pas un « oui » pour tout de suite, mais c’était quand même « oui ». Plus tard, quand nous nous sommes mariés, je lui ai rappelé ce « oui » qu’elle avait prononcé par un simple sourire, le « oui » du plaisir à venir, un « oui » que j’avais appris à connaître, et qui lui venait surtout lorsqu’elle dansait, car alors tout son corps disait « oui », et ce « oui » allait tellement loin qu’il semblait déborder son corps et emporter ses bras, ses jambes et sa chevelure dans les plis et les replis d’une affirmation, et elle s’en souvenait très bien." (Jan Karski, p. 169-170)