Dans City of Glass, je mettais en connexion la dérive new-yorkaise de l'écrivain ukrainien Yuri Andrukhovych avec la filature de Quinn, le héros du roman de Paul Auster. L'année indiquée par le premier cité étant 1998, je m'étais demandé quelle oeuvre du second marquait éventuellement cette année-là. Il se trouve que c'était le scénario du film Lulu on the bridge, réalisé par l'écrivain lui-même, tourné à New York et Dublin entre octobre 1997 et le 4 janvier 1998, et sorti en France le 7 octobre 1998. Un film qui déçut la critique et n'emballa pas le public. Même les fans d'Auster firent la fine bouche. L'écrivain ne se risqua plus d'ailleurs dans l'aventure cinématographique et revint sagement à ses écrits. Je ne saurais pour ma part en juger, n'ayant donc lu que le scénario et pas vu le film.

Si j'en parle tout de même aujourd'hui, quelle que soit par ailleurs la valeur du film en tant que tel, c'est que j'ai relevé, vous vous en doutez, certaines connexions avec les fils que je tirais depuis quelque temps dans cette riche trame new-yorkaise. L'élément le plus étrange du film est une certaine pierre, une pierre bleue luminescente, qui aime aussi à léviter. Dans un entretien avec Rebecca Prime, Auster avoue ne pas comprendre tout à fait ce qu'elle représente, mais il la voit comme une sorte de mystérieuse énergie vitale universelle - "la colle qui connecte les choses les unes aux autres, qui relie les gens, ce quelque chose d'inconnaissable qui rend l'amour possible."

L'amour, c'est celui qu'Izzy Maurer le saxophoniste (Harvey Keitel) qui se fait tirer dessus au début du film éprouve soudain pour Celia Burns (Mira Sorvino), une actrice qui obtient de jouer le rôle de Lulu, dans une nouvelle adaptation de la pièce de Franz Wedekind, rôle rendu célèbre par l'interprétation de Louise Brooks dans Loulou, le film de Pabst en 1929. Elle prend alors un avion pour Dublin, où le tournage doit avoir lieu. Pourquoi Dublin ? Auster ne s'explique pas là-dessus. Londres, on aurait mieux compris (Lulu s'y fait assassiner per Jack l'Eventreur), mais Dublin ? Peut-être est-il moins onéreux de tourner en Irlande qu'en Angleterre ? Je ne sais pas.

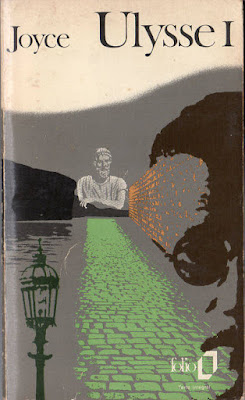

Alors, évidemment, j'ai ma petite idée, Dublin, nous l'avons vu tout récemment, c'est la ville de James Joyce, la ville d'Ulysse, de Leopold Bloom. Et cela, un écrivain comme Paul Auster ne peut l'ignorer, même si, là encore, il n'en souffle mot.

Quel est le pont (the bridge) qui est dans le titre du film ? Eh bien, c'est le Ha'penny Bridge, un petit pont piétonnier en fer forgé qui enjambe la Liffey, construit en Angleterre et acheminé par bateau en 1816. Son nom vient de ce qu'il fallait à l'origine, et jusqu'en 1919, payer un demi-penny (half penny) pour le traverser. Le péage permettait à William Walsh, à l’initiative du projet, de compenser l’arrêt de sa société de ferries qui transportaient auparavant les Dublinois d’une rive à l’autre. C'est devenu l'un des lieux emblématiques de la capitale irlandaise.

Leopold Bloom a-t-il traversé le Ha'penny Bridge ? Il ne semble pas. Une recherche dans le corps du roman, téléchargé sous format ePub, ne m'a livré aucun Ha'penny. Légère déception bien sûr. J'ouvre alors machinalement mon exemplaire d'Ulysse à l'endroit où s'est arrêté ma lecture, page 220, et je frémis en lisant ceci : "Comme il mettait le pied sur le pont O'Connell, une bouffée de fumée sortit du parapet comme un champignon. Péniche de brasserie avec son chargement de stout pour l'Angleterre."Et sur la page suivante, 221 : "Deux pommes pour un penny ! Deux pour un penny !".

En recherchant l'emplacement du pont O'Connell, je vois que c'est le pont qui succède en aval au Ha'penny Bridge.

La nouvelle édition d'Ulysse en Folio représente par ailleurs sur sa couverture un homme (que l'on peut identifier à Joyce, avec son chapeau, son manteau et sa canne), vu de dos sur un pont (la rivière pouvant être la Liffey, ou bien s'agit-il d'un lac ou d'un bras de mer - je n'ai pas trouvé la référence de la photo).

Le Ha'penny Bridge est le lieu de deux scènes du film. La première est la scène 58 du scénario, extérieur nuit, rues de Dublin. Celia Burns marche dans un Dublin désert, et parvenue au milieu de la passerelle, après avoir regardé autour d'elle pour s'assurer que personne ne l'observe, elle laisse tomber la fameuse pierre magique dans le fleuve. La seconde est la scène 64, extérieur jour cette fois, Celia est poursuivie par deux hommes, et elle n'a plus que quelques mètres d'avance lorsqu'elle arrive comme l'autre fois au milieu du pont. Elle l'enjambe et saute : "La scène se termine sur un plan d'ensemble : Celia volant dans les airs et tombant dans la rivière. On voit jaillir l'eau et Celia disparaît."

|

| Celia Burns (Mira Sorvino) courant sur le Ha'penny Bridge |

Ce saut dans la Liffey, on peut le rapprocher d'autre sauts dans l'oeuvre de Paul Auster. François Hugonnier, dans un article pour la Revue française d'Etudes américaines, en 2012, a bien remarqué le rôle primordial de la chute chez cet auteur : "Comme le préconisait déjà Auster à l’aube de sa carrière, bien avant que son ami funambule Philippe Petit n’effectue sa traversée aérienne entre les tours, que son personnage de fiction Peter Stillman ne se jette du pont de Brooklyn et que les authentiques falling men ne sautent des tours du World Trade Center, la chute originelle de l’homme a eu lieu « de l’œil à la bouche », dans le mouvement de perception et de représentation du monde : « The fall of man is not a question of sin, transgression, or moral turpitude. It is a question of language conquering experience: the fall of the world into the word, experience descending from the eye to the mouth. A distance of about three inches » (« Notes from a Composition Book, 1967 » [Auster 2004a, 204])."

On retrouve par ailleurs le Ha'penny Bridge dans un livre bien postérieur, Chronique d'hiver (Winter Journal), publié à New York en 2012 et chez Actes Sud l'année suivante. Un livre qu'il présente comme une autobiographie de son corps, un livre fragmentaire, souvent douloureux, lyrique, sombre et lumineux. Un livre qui interroge aussi le passage inexorable du temps. "Tes pieds nus sur le sol froid à l'instant où tu sors du lit et marches vers la fenêtre. Tu as 64 ans. Dehors, l'air est gris, presque blanc, sans soleil visible. Tu te demandes : Combien de matins reste-t-il ? Une porte s'est fermée. Une autre porte s'est ouverte. Tu es entré dans l'hiver de ta vie."

Page 21, un de ces fragments qui tissent le récit renvoie directement au tournage du film en Irlande :

"Tes mains sur le Ha'penny Bridge de Dublin, il y a treize janviers de cela, la nuit après un autre ouragan avec des pointes de cent soixante kilomètres-heure. C'est la dernière nuit d'un film que tu diriges depuis deux mois, la dernière scène, l'ultime prise de vue : il s'agit simplement de pointer la caméra sur la main gantée de ton actrice principale au moment où elle tournera son poignet et laissera tomber un petit caillou dans les eaux de la Liffey. Ce n'est rien, aucune prise de vue n'a demandé moins d'effort ou d'inventivité durant tout le film, mais te voilà dans l'humidité et l'obscurité de cette nuit battue par les vents, épuisé comme jamais au bout de neuf semaines de travail éreintant sur une production grevée par d'innombrables problèmes (de budget, de syndicats, de lieux, de météo), ayant perdu sept kilos depuis le début du tournage, et maintenant, après être resté des heures debout sur le pont avec ton équipe dans cet air irlandais moite et glacial qui s'st infiltré jusque dans tes os, survient le moment, juste avant la prise de vue finale, où tu te rends compte que tu as les mains gelées, que tu ne peux plus bouger les doigts, que tes mains sont devenues deux blocs de glace. Pourquoi ne portes-tu pas de gants ? te demandes-tu, mais c'est une question à laquelle tu es incapable de répondre parce que tu n'as jamais songé à des gants lorsque tu as quitté l'hôtel pour te rendre sur le pont. Tu filmes quand même la dernière scène encore une fois, après quoi, vous vous rendez, toi, ton producteur, ton actrice, l'ami de ton actrice et plusieurs membres de l'équipe, dans un pub proche pour vous dégeler et fêter l'achèvement du film."

Il est intéressant de comparer cet extrait avec les entretiens avec Rebecca Prime qui se sont tenus en février 1998, donc peu de temps après la fin du tournage. Auster confesse des difficultés mais n'en donne pas un tableau aussi noir que dans cette chronique d'hiver.

Je pense à autre chose, à ce caillou qu'on laisse tomber dans la Liffey. A la page 222 de mon folio, juste après les deux pages déjà citées, on voit Bloom acheter à la vieille marchande de pommes deux Banbury cakes pour un penny. Il en effrite la pâte friable et en jette les morceaux dans la Liffey : "« Voyez-moi ça. Les mouettes foncèrent en silence à deux, puis toutes, depuis les hauteurs où elles se trouvaient elles fondirent sur la proie. Envolé. Jusqu’au moindre morceau.

Connaissant leur voracité et leur ruse il secoua les miettes poudreuses restées entre ses mains. Elles ne s’attendaient pas du tout à ça. Une manne. Vivre de poisson, ils ont une chair de poisson, tous les oiseaux des mers, les mouettes, les plongeons. Les cygnes d’Anna Liffey descendent quelquefois jusqu’ici pour se lisser les plumes. Tous les goûts sont dans la nature. Me demande comment c’est la viande de cygne. Robinson Crusoé a bien dû en vivre.

Elles tournoyaient, battant faiblement des ailes. Je vais arrêter de leur en donner. Un penny c’est assez. Pour ce qu’elles m’en remercient. Pas le moindre cri. En plus elles propagent la fièvre aphteuse. »

La tentation de la chute, elle était présente aussi, au moment où Bloom a vu les mouettes, un peu plus haut dans le texte : "« En regardant par-dessus bord il vit, qui battaient des ailes avec force, tournoyant entre les murs lugubres du quai, des mouettes. Sale temps au large. Si je me jetais en bas ? »

_________________________

[Ajout à 16 h 20 : Je viens de découvrir sur un fil d'informations la mort de Daniel Auster, le fils de Paul Auster. Inculpé mi-avril d'homicide involontaire après le décès par overdose de sa fille de dix mois, il est mort mardi à New York, a annoncé jeudi la police, la presse parlant aussi d'une overdose.

"Daniel Auster, 44 ans, a été retrouvé « inconscient » sur un quai de métro à Brooklyn le 20 avril au matin et transporté à l'hôpital où il est décédé le 26 avril, a indiqué un porte-parole de la police de New York. D'après des sources policières citées par le tabloïd New York Post, Auster a succombé à une « overdose accidentelle »."] J'aurais tout aussi bien pu insérer cette tragique nouvelle dans 2. Le fils perdu.