"Ce fut comme un long orage où tous prirent peur. Quand les premiers livres typographiques sortirent des premières presses de l'Histoire de l'Europe du Nord, sur les bords de l'Ill, toutes les sociétés d'Europe voulurent les interdire. La lecture individuelle souffla comme une tempête. La psychè à l'état libre fit peur à l'ensemble des régimes, des hiérarchies religieuses, des groupes communautaires si inconsciemment associés à leur langue. Le roi Louis XI envoya un homme à Strasbourg, là où avait été écrite pour la première fois la langue française sous la main du comte Nithard, en sorte de s'attacher les imprimeurs."

Pascal Quignard, L'Homme aux trois lettres, Grasset, 2020, p. 163.

Nithard, au coeur du roman Les Larmes (2016) de Pascal Quignard, resurgit donc dans le dernier tome publié de la série Le Dernier royaume (XI), dont j'ai achevé récemment la lecture. Il y évoque donc Louis XI, qu'il nomme "seul grand roi de la lettrure" : "La coiffe de drap gris, la modestie errante, le hibou nocturne, Louis XI est le seul roi de France qui aimât lire." Et qui prit la défense des imprimeurs, assurant vouloir les protéger de l'imputation de sorcellerie dont on commençait à les soupçonner. Il autorise le Savoyard Guillaume Fichet (1433-1480), socius de la

Sorbonne, docteur en théologie en 1469, et le Rhénan Jean Heynlin,

également docteur en théologie et alors prieur de Sorbonne, à établir un atelier d’imprimerie dans le prestigieux Collège.*

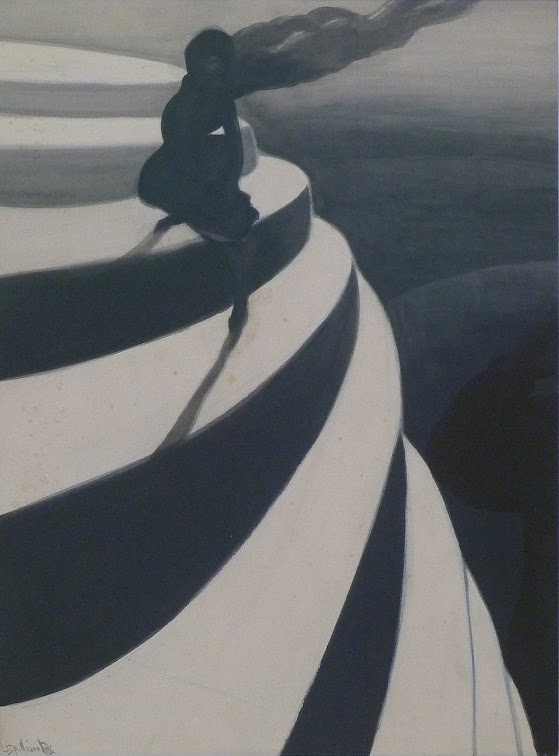

C'est dans ce livre encore que je retrouvai le vertige, dont j'ai cessé d'inventorier les apparitions, mais qui demeure si prégnant que parfois j'en conçois quelques regrets. Là, c'est dans un paragraphe isolé de la page 126 :

"Ce qui me retenait dans le classicisme français, c'est qu'il présentait une esthétique qui ne reconnaissait aucun autre but à la création littéraire que la lecture.

Dans le classicisme ce n'est pas à Dieu que s'adresse le livre, c'est au lecteur.

Le lecteur comme vertige.

Le lecteur est le vertige propre à la littérature classique. (Dans la littérature romantique, le livre, c'est l'auteur.)"

Vertige que l'on débusque encore dans l'entretien que Quignard a accordé à Libération (édition du 21/22 novembre) :

"Être au onzième tome d'un grand œuvre, n'est-ce pas être sur une voie ?

Non, c'est un état d'immersion. La pensée construite volontaire n'est pas pour moi. Ni le rêve absolu, rêver pour les autres, car je ne suis pas chamane. Mais les états d'absorption, de contemplation, des états où l'on perd le sens du temps... Se retrouver dans une bulle étrange, c'est ce qu'on appelle en psychiatrie la quatrième état, c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas l'hypnose non plus qui est lié au langage Mais c'est un état d'engloutissement, le bonheur. C'est ça que je cherche, depuis tout petit enfant.

Etait-ce un refuge ?

Ce n'est pas un refuge, mais un vertige, une extase. Autant s'occuper de la mort, je trouve cela douteux, autant se laisser absorber complètement par la sensation, par le sensoriel, je trouve cela parfaitement magnifique."

Le vertige c'est encore ce qui clôt la septième partie du premier texte de Jean Epstein dans ses Écrits complets, ce Mage d'Ecbatane où l'Eau invoque la Lune :

"O Lune, je suis l'Eau ; je suis grande et je teins ma robe aux couleurs de tes songes.

Et seule tu sais pourquoi l'homme à me regarder longtemps couler sent vibrer en lui la divinité du vertige." (p. 41)

|

| Coeur fidèle, Jean Epstein |

Et enfin, le vertige est une nouvelle fois au coeur du propos de Camille de Toledo dans l'émission de France Culture, La Suite dans les idées, de Sylvain Bourmeau, du 21 novembre dernier (vous pouvez écouter à partir de la 35ème minute), qui traitait de la question de l'identité :

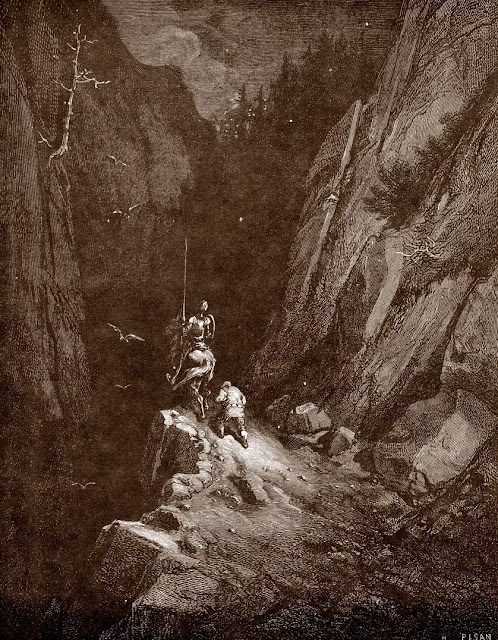

"Pour finir avec une question qui, moi, m'inspire beaucoup... Moi, vous savez, j'ai travaillé pendant des années sur la notion de vertige (...) Je parle de vertige, certains parlent de trouble. Et dans ces études, ce travail de thèse sur le vertige, vertige des noms avec Pessoa, vertige de la fiction avec le Quichotte, vertige des temps avec Sebald, vertige de l'indice documentaire, de l'usage de l'archive même chez Sebald, tout ce travail je l'ai fait pour qu'on comprenne les opérations que j'accomplis dans Thésée, pour qu'elles servent de soubassement théorique. Et une des questions que je me posais sans cesse dans ce travail sur le vertige, c'était une question en rapport avec le Quichotte. Le Quichotte est un devenir, il requalifie le monde sans cesse par la fiction et il se débat avec un réel que Sancho Panza ne cesse de ramener, et à la fin de sa vie - et c'est avec ça que je pourrais peut-être terminer -, à la fin de sa vie, je me demande : est-ce que c'est le Quichotte qui meurt ou est-ce que c'est l'état-civil du sieur Quixada de la Manche, cet hidalgo qui a rompu avec son lieu, sa bibliothèque, avec sa maison pour se faire chevalier errant ? Et voilà, pour moi, l'essentiel de la vie du Quichotte tient dans cette requalification par la fiction, requalification du monde."

|

| Don Quichotte et Sancho Panza traversant la Sierra Morena |

_______________________

* Les imprimeurs exprimèrent à Louis XI leur reconnaissance pour son accueil bienveillant et lui firent l'hommage de leurs personnes et de leur industrie : « On nous traite ici à Paris, ville capitale de votre royaume, non comme des gens du pays, des habitants ou de simples hôtes, mais comme des bourgeois jouissant de toutes leurs libertés. Ce traitement est si doux, que nulle part, nous ne saurions trouver une plus grande liberté que celle dont nous jouissons à présent, grâce à vous, Roi très pieux, nous qui, uniquement soutenus par votre clémence, avons le plus vif plaisir de contribuer à l'illustration de votre très heureux règne en imprimant des livres. » Le roi accorda plus tard leur naturalisation. Voir ici.

.jpeg)